雪氷科学 [雪氷学分野]

概要

雪氷科学研究室では,地球温暖化が雪氷圏に与える影響の解明,カーリングのストーンが曲がるメカニズムの解明,百畳敷洞窟の氷筍の研究を主として実施しています。

主な研究

地球温暖化が雪氷圏に与える影響の解明

1800年代後半より気温が世界的に上昇しています。これを地球温暖化といいます。気象庁によると日本では1898年から2020年の間に年平均気温が1.26℃/100年上昇したことが知られています。この気温上昇のため,世界中の雪氷圏は変化・変質してきています。

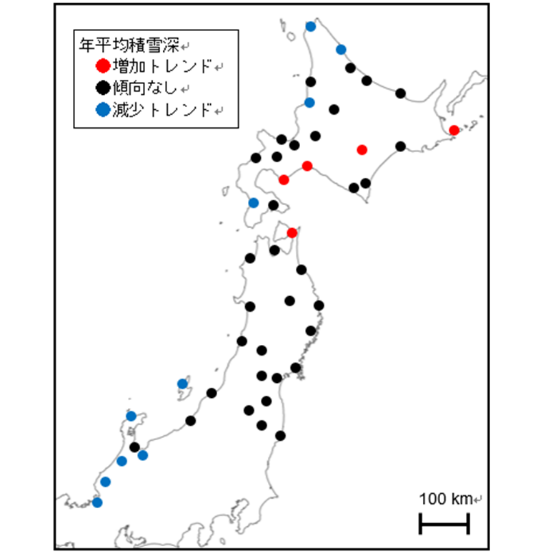

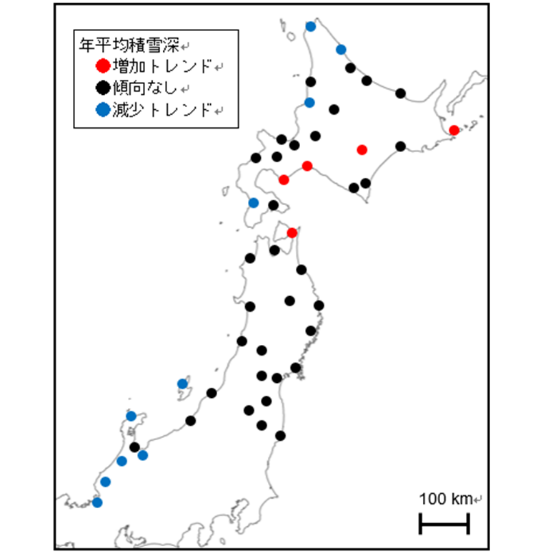

雪氷科学研究室では地球温暖化が雪氷圏に与える影響を解明するため,日本国内の湖の結氷と積雪深の変化を調べています。湖の結氷に関しては,1974年から2021年までの摩周湖での結氷観測データを用いて,過去48年間の結氷状況の変化を明らかにしました(亀田ら,2022)。また,2023年冬期シーズンには,摩周湖観光協会と協力をして,「摩周湖の全面結氷日を当てようキャンペーン」を実施しました。積雪深については気象庁が1961年から2022年までに日本の積雪地域の48地点で観測した積雪深データを用いて,過去60年間の積雪深,積雪期間の変化を明らかにしました(亀田ら,2023)。今後も地球温暖化が湖の結氷や積雪深などに与える影響を解明する予定です。

全面結氷した摩周湖(1978年2月17日,東海林明雄氏撮影)

過去60年間での年平均積雪深の変化 (亀田ら,2023)

関連論文

-

亀田貴雄,桑迫拓哉, 白川龍生(2023):日本の積雪地域における積雪深および積雪期間の長期変化 -1962年から2021年までの60年間における年平均積雪深と年最大積雪深による解析-.雪氷,85(4),199−222.

-

亀田貴雄,蜂谷衛,仁平慎吾,細川音治(2022): 摩周湖の全面結氷条件の解明およびそれに基づく2021年2月の全面結氷日の予測.雪氷,84(5), 68-88.

カーリングのストーンが曲がるメカニズムの研究

カーリング競技では選手はストーンをゆっくりと回転させながら投げます。この時にストーンを時計回りに回転させるとストーンはゆっくりと右に曲がります。ストーンを反時計回りに回転させるとゆっくりと左に曲がります。ストーンを無回転で投げると,ストーンの軌跡は不安定になります。

カーリング競技ではストーンが曲がることを利用して,選手はストーンを投げています。ただし,ストーンが曲がる理由についてはこれまでにも多くの学術論文が出版されてきましたが,未だ完全には解明されていません。

また,カーリング競技で選手がブラシを使って氷面をこすっている動作(スウィーピングという)を見たことがある人も多いと思います。スウィーピングはストーンの軌跡を微修正することを目的として,ストーンを通常よりもまっすぐ滑らせたり,通常よりもさらに曲げたりしています。ただし,スウィーピングによりなぜストーンの軌跡が変化するのかについても完全には解明されていません。このため,これらの課題の解明を目指して,研究を進めています。

カーリングホールでの計測実験の様子

関連論文

-

Kameda, T., D. Shikano, Y. Harada, S. Yanagi and K. Sado (2020): The importance of the surface roughness and running band area on the bottom of a stone for the curling phenomenon. Scientific Reports, 10, 20637. https://doi.org/10.1038/ s41598-020-76660-8

百畳敷洞窟の氷筍の研究

洞爺湖近くの伊達市大滝地区に位置する百畳敷洞窟では冬期に天井から滴り落ちる水により氷筍が生成しています。2018年の調査では洞窟内に2315本の氷筍が存在していたことが知られています。雪氷科学研究室では2022年1月から観測を開始し,それ以降,洞窟内の気温測定,氷筍のインターバル写真撮影などを実施しています。また,洞窟内での氷筍を北見工業大学に持ち帰り,低温室にて氷筍の結晶構造を調べています。今後は,これらの観測データを用いて洞窟内での氷筍の成長過程を明らかにしていく予定です。

百畳敷洞窟で成長する氷筍

氷筍の計測

最近の卒業研究のテーマ

2023年度

-

百畳敷洞窟における氷筍の成長・融解過程および結晶構造の解明

2022年度

-

北海道釧路市の春採湖の結氷に関する研究 -結氷条件の解明および将来予測-

2021年度

-

カーリング・ストーン下部のランニングバンドの表面粗さの分布の特徴

2020年度

-

カーリングストーンの氷上での曲がり幅をストーンの静止摩擦力から簡易に推定する方法

-

カーリングにおけるスウィーピングの効果の解明

-

東北海道の主要な湖の結氷状況および気象データとの関係

-

1995年から2011年に南極ドームふじ基地で観測された無人気象データの補正

-

北海道の厳寒地での冬期気象の特徴

-

氷上を滑るストーンの軌跡に関する研究 -ストーンの初速度,角速度の影響および氷面の影響-

最近の修士研究のテーマ

2022年度

2021年度

-

日本の積雪地域における積雪深の長期変化の解明 -年最深積雪と平均日最深積雪-

2020年度

-

-30℃から-50℃で成長する低温型雪結晶の形態とその生成条件の解明

2019年度

-

氷上を滑るカーリング・ストーンの曲がりに影響を与える要因の解明

-

吹雪観測データに基づくVR吹雪の開発および体験会によるその評価

学会賞の受賞

2022年10月1日(土)~10月5日(水)に開催された雪氷研究大会(2022・札幌)において雪氷科学研究室M2の斉藤茉由美さん(博士前期課程工学専攻社会環境工学プログラム2年,主指導教員:亀田貴雄教授)が学生優秀発表賞(ポスター発表部門)を受賞しました。この賞は,公益社団法人日本雪氷学会と日本雪工学会が主催する雪氷研究大会において,優秀な発表を行った学生会員に授与されるものです。

斉藤さんは「カーリングにおけるスウィーピングの効果の解明2」という題目で発表しました。この発表では,1)カーリング場のアイスシート表面のペブルの形状変化(ペブルとは氷面に形成される小さい凹凸のこと),2)ストーンの軌跡の変化,3)氷面の温度変化,を実測することでこれまで未解明だったカーリング競技におけるスウィーピングの効果を明らかにしました。斉藤さんのポスター発表ではこれらの成果がわかりやすく説明されており,関心を持った方には補足資料を用いて説明をしました。これらのことが評価されて受賞につながったと考えています。本研究はJSPS科研費21H03314(研究代表者:亀田貴雄)の助成を受けたものです。

賞状とカーリングブラシを持つ斉藤茉由美さん

賞状

最近の主な研究業績

亀田貴雄の業績

-

Kurita, N., T. Kameda, H. Motoyama, N. Hirasawa, D. Mikolajczyk, L. J. Welhouse, L.M. Keller, G. A. Weidner, and M. A. Lazzara (2024): Near-Surface Air Temperature Records over the Past 30 Years in the Interior of Dronning Maud Land, East Antarctica. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 41(2), 179−188. doi.org/10.1175/JTECH-D-23-0092.1

-

河野義樹,星野洋平,亀田貴雄(2024):氷との接触面積に着目したカーリングストーンの曲線軌跡形成メカニズムに関する検討. 日本機械学会論文集, 90(930), DOI:10.1299/transjsme.23-00309

-

亀田貴雄,桑迫拓哉, 白川龍生(2023):日本の積雪地域における積雪深および積雪期間の長期変化―1962年から2021年までの60年間における年平均積雪深と年最大積雪深による解析-.雪氷,85(4),199−222.

-

Sato, K., T. Kameda and T. Shirakawa (2022): Heavy Snowfall at Iwamizawa Influenced by the Tsushima Warm Current. Journal of Meteorological Society of Japan, 100(6), 873−891, https://doi.org/10.2151/jmsj.2022-045

-

亀田貴雄,蜂谷衛,仁平慎吾,細川音治(2022):摩周湖の全面結氷条件の解明およびそれに基づく2021年2 月の全面結氷日の予測.雪氷,84(5), 68-88.

-

Rennermalm, Å. K., R. Hock, F. Covi, J. Xiao, G. Corti, J. Kingslake, S. Z. Leidman, C. Miège, M. Macferrin, H. Machguth, E. Osterberg, T. Kameda and J. R. McConnell (2021): Shallow firn cores 1989–2019 in southwest Greenland's percolation zone reveal decreasing density and ice layer thickness after 2012. Journal of Glaciology, 1−12. doi:10.1017/jog.2021.102.

-

Kameda, T., D. Shikano, Y. Harada, S. Yanagi and K. Sado (2020): The importance of the surface roughness and running band area on the bottom of a stone for the curling phenomenon. Scientific Reports, 10, 20637. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76660-8

-

白川龍生,亀田貴雄(2019):北海道の道央・道東地域における5冬期の積雪特性と気象要素との関係 -2014年冬期から2018年冬期に実施した広域積雪調査-.雪氷,81(4),163−182.

-

Dome Fuji Ice Core Project Members: Kenji Kawamura, A. Abe-Ouchi, H. Motoyama, and others (including T. Kameda) (2017): State dependence of climatic instability over the past 720,000 years from Antarctic ice cores and climate modeling. Science Advances, 3, e1600446, https://doi.org/10.1126/sciadv.1600446

-

Alimasi, N., H. Enomoto, J. Cherry, L. Hinzman and T. Kameda (2016): Winter-spring transition of ground conditions over Alaska derived by airborne 6GHz microwave and ifrared observations. Journal of the Japanese Societies of Snow and Ice (Seppyo), 78(6), 365−382

-

Alimasi, N., 榎本浩之,J. Cherry, L. Hizman, 亀田貴雄,杉浦幸之助,堀 雅裕(2016):航空機搭載6GHzマイクロ放射計による冬季アラスカの地表面状態の観察.雪氷,78(4), 185−204.

-

Tanaka, Y., K. Tateyama, T. Kameda and J.K. Hutchings (2016): Estimation of melt pond fraction over high-concentration Arctic sea ice using AMSR-E passive microwave data. Journal of Geophysical Research: Oceans, 121, 7056−7072, doi:10.1002/2016JC011876.

-

Sugiura K, S. Takahashi, T. Kameda, H. Enomoto, Y. Kononov and M. Ananicheva (2016): Spatial Characteristics of Rainfall at Sparsely Distributed Station Network over the High-Latitude Mountainous Regions in Eastern Siberia. International Journal of Earth Environmental Sciences, 1, 104. https://doi.org/10.15344/2456-351X/2016/104

-

Kobashi, T., Ikeda-Fukazawa, T., Suwa, M., Schwander, J., Kameda, T., Lundin, J., Hori, A., Döring, M., and Leuenberger, M. (2015): Post bubble-close off fractionation of gases in polar firn and ice cores: effects of accumulation rate on permeation through overloading pressure, Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, 15, 15711–15753, https://doi.org/10.5194/acp-15-13895-2015

-

田中康弘,舘山一孝,高橋修平,亀田貴雄,榎本浩之(2015):北極海における氷況把握のための画像解析法の開発 -自動化した表面状態判別とその測定結果-.雪氷,77(2), 173−190.

-

柳敏,久保明彦,亀田貴雄,田牧純一,A.M.M. Sharif Ullah (2015):樹枝包埋レプリカによる雪結晶のレプリカ作成およびそれを用いた雪結晶表面構造の計測とその精度.雪氷,77(1),75–89.

-

Kameda, T., Y. Harada and S. Takahashi (2014): Characteristics of white spots in wet snow. Journal of Glaciology, 60(224), 1075–1083, doi: 10.3189/2014JoG13J201

-

直井和子,亀田貴雄,橘井潤,樋口敬二(2014):身近に見られる積雪の造形美の生成条件の解明-北海道新聞読者からの写真を用いた解析-.雪氷,76(5),345–353.